Addolora la morte di questo giovane ucciso sulle Isole Andamane, ma dobbiamo anche riconoscere che questa non è missione. Che quell’isola non è una roccaforte di Satana. E che migliaia di missionari hanno speso anni per apprendere una lingua, una cultura e cercare di amarle fino al dono della vita

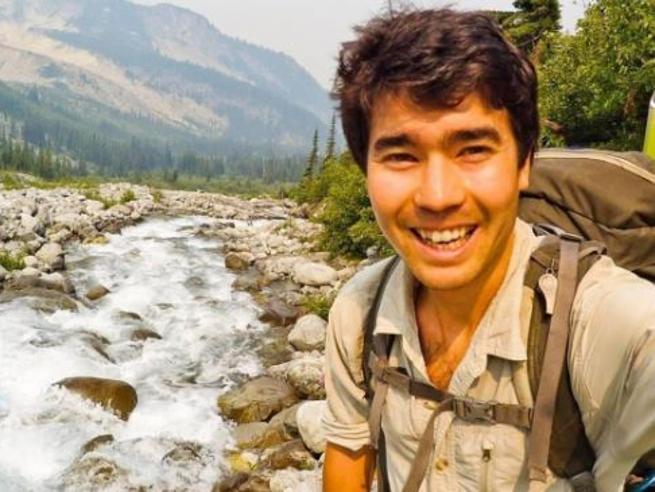

«L’isola ultima roccaforte di Satana», così titolava un articolo sulla pagina web di uno dei più noti quotidiani italiani a proposito della vicenda accorsa al giovane americano John Allen Chau, ucciso tra il pomeriggio del 16 e la mattina del 17 novembre scorsi nell’isola di North Sentinel, una delle isole Andamane nel golfo del Bengala. È un passaggio preso dall’ultima lettera scritta dal giovane prima di essere ucciso e consegnata ad uno dei pescatori che lo hanno portato e poi lasciato sull’isola.

John, in passato, si era recato lì più volte con l’intento, si dice, di convertire a Cristo i pochi abitanti di quello sperduto fazzoletto di terra. Nell’ultimo viaggio però, ha trovato la morte. La notizia ha fatto il giro del mondo. A breve verrà dimenticato, ma poco importa. La sua morte, il riferimento a Satana, la collocazione sperduta dell’isola, una bibbia tra le mani, sono ingredienti sufficienti per lanciare la notizia e generare sciami di commenti. Spesso di fronte a ciò che accade siamo appiccicati ai video, ma lontani dai volti, condannati ad essere spettatori di tutto, protagonisti di niente. Senza tempo per pensare, capire, chiedere, approfondire, toccare.

La famiglia di John ha già perdonato gli aggressori così come – ha fatto sapere – nessuno degli amici coinvolti o dei pescatori che lo hanno portato sull’isola, deve essere considerato responsabile della sua morte perché John ha agito di sua iniziativa, senza alcun obbligo dall’esterno. Già solo questa presa di posizione fa capire quanto l’avventura nella quale John ha purtroppo trovato la morte fosse certamente un azzardo dei suoi anni giovanili. Nella lettera esprime disappunto perché nei precedenti tentativi di approccio alla popolazione locale, tra le 50 e 100 persone in tutto, scriveva ieri il New York Times, aveva percepito una forte ostilità nei suoi confronti. Eppure era determinato, forse incoraggiato non solo dalla sua voglia di avventura, ma anche da un certo background famigliare fideista, ai limiti del buon senso. «It’s wired – actually no, it’s natural: I’m scared», scriveva nell’ultima lettera. Non si esclude nemmeno che nella popolazione locale abbia prevalso, come in passato, una certa paura per l’arrivo improvviso di una minaccia esterna e si siano difesi. Hanno vissuto isolati per troppo tempo e le stesse autorità indiane da cui l’isola dipende, non hanno mai promosso alcun contatto.

Sono quindi molteplici i piani di lettura e le possibili interpretazioni dell’accaduto. In questo caso è inevitabile lo sciame mediatico, di pro, di contro, di indifferenti. Non occorre spendere parole sull’ingenuità del tentativo “missionario”, in solitaria, di John. Se di un tentativo missionario si è trattato! Eppure non mi serve nemmeno dubitare della sua buona fede. Pur esprimendo cordoglio ai famigliari e un profondo dispiacere per la morte di questo giovane, devo anche riconoscere che questa non è missione. Che quell’isola non è una roccaforte di Satana. E che John non andava lasciato solo. I social in quanto strumenti di comunicazione in tempo reale, possono aiutarci a capire e, in alcuni casi, a prevenire certe mosse dagli esiti fatali.

Ammetto che con il senno di poi è tutto più facile. Ma insisto con veemenza sul buon senso, come primo antidoto agli eccessi umani. E sul fatto che qui non ci serve il “senno di poi”, ma “l’esperienza di prima”. Quella di migliaia di missionari che hanno speso anni per apprendere una lingua, una cultura, e cercare di amarle fino al dono, non allo sciupio, della vita. Che c’entra dunque una simile avventura con la missione di Gesù Cristo? Che c’entra con chi ha speso la vita accanto alla gente, spesso scrivendo dizionari di lingue e tradizioni prima solo orali, conservando e promuovendo le culture locali, non per un tempo di due giorni, ma per una vita intera? Se molti sono gli errori imputabili ai missionari, dobbiamo riconoscere che altrettanti e forse di più sono gli anni spesi da centinai di sacerdoti, religiosi, laici in terre nuove, sconosciute, poi diventate “casa”. Ci vuole buon senso, prima che fede, per valutare vicende come quella di John. Quel buon senso che ci fa riconoscere nella missione non un’ipotesi di morte, ma un programma di vita, nella quale non si sciupa niente, ma si dona tutto. «I don’t want to die» ha scritto John nella sua ultima lettera. Come non credergli? E come non intercettare nel suo ingenuo coraggio una domanda di vita?

Il giorno dopo la morte di John, sempre in India, la notte tra il 17 e 18 novembre, padre Antonio Grugni, missionario del Pime, è morto presso il Good Samaritan General hospital di Vangayagudem, in Andhra Pradesh. Settantasette anni, cardiologo, originario di Legnano, ha lavorato in India dal lontano 1976. Nel luglio scorso gli era stato diagnosticato un cancro allo stomaco in fase terminale. Nella sua vita missionaria ha servito migliaia di malati. «Quando ci vedono arrivare – raccontava in una testimonianza – i malati ci corrono incontro, sono contenti perché sanno che siamo lì per loro».

A padre Antonio e al giovane John: possano riposare in pace.